10月20日,天津论坛2025“幸福创造:未来产业创新与发展”平行分论坛成功举办。该分论坛由南开大学中国式现代化发展研究院未来产业研究中心、南开大学商学院联合承办。

天津市人民政府国有资产监督管理委员会党委书记、主任张勇出席论坛并致辞,指出南开大学通过设立未来产业研究中心、幸福与创造实验室等平台,将为天津市经济发展与国资产业布局做出重要智库贡献,并强调应从制度技术创新、应用场景建设、机制改革创新、资源要素布局四个关键方向协同发力,系统推进未来产业的培育与发展。

由南开大学商学院商业数据实验室与深圳市前海数据服务有限公司联合发布《发现天津高成长企业50(2025)©报告》智库成果。商学院白长虹院长、深圳市前海数据服务有限公司张备董事长、商学院李莉教授、商学院王永进教授共同为报告揭幕。

深圳市前海数据服务有限公司董事长张备从资本精准对接、算法精准有效、政府高度关注三个方面介绍项目价值。

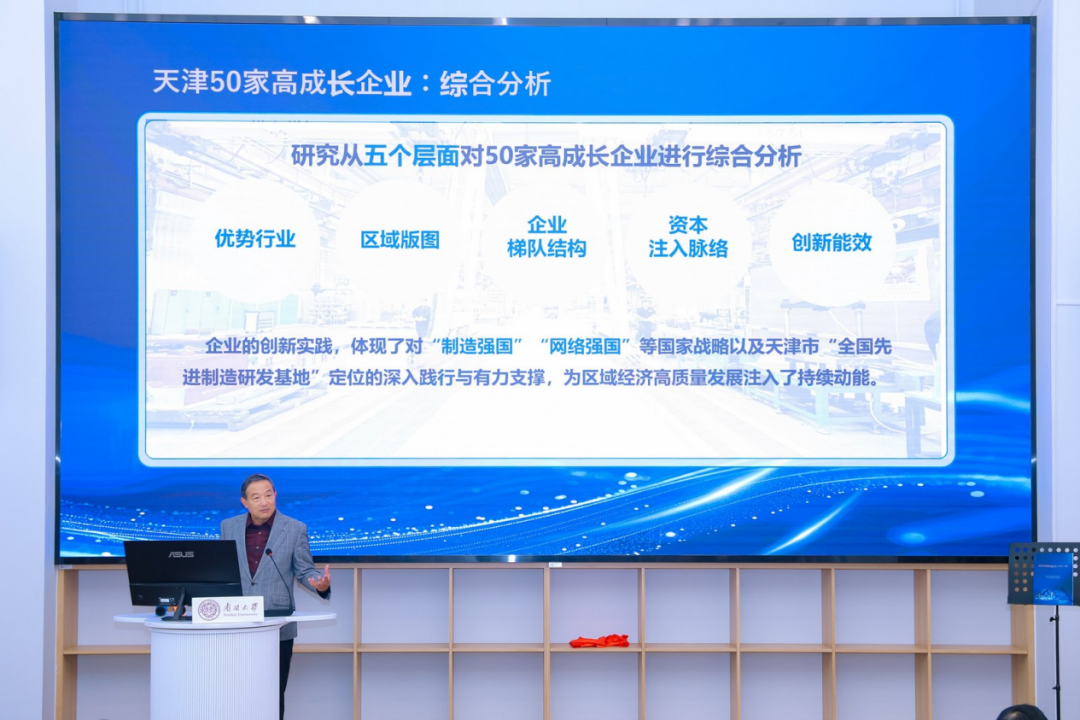

南开大学商学院院长、未来产业研究中心主任、幸福与创造实验室首席科学家、商业数据实验室主任白长虹进行成果介绍,强调报告以“创新能力、规模增长、资本扩张+专利技术性评价”形成“3+1”综合评价体系,挖掘发现50家代表性高成长企业,从优势行业、区域版图、企业梯队结构、资本注入脉络、创新能效五个层面进行综合分析。未来将围绕报告形成系列研究,助力天津打造成为中国北方重要的科技创新增长极和先进制造新高地,加快构建中国自主的隐形冠军发现与培育机制,为全国城市高成长企业发现和评价贡献“南开方案”。

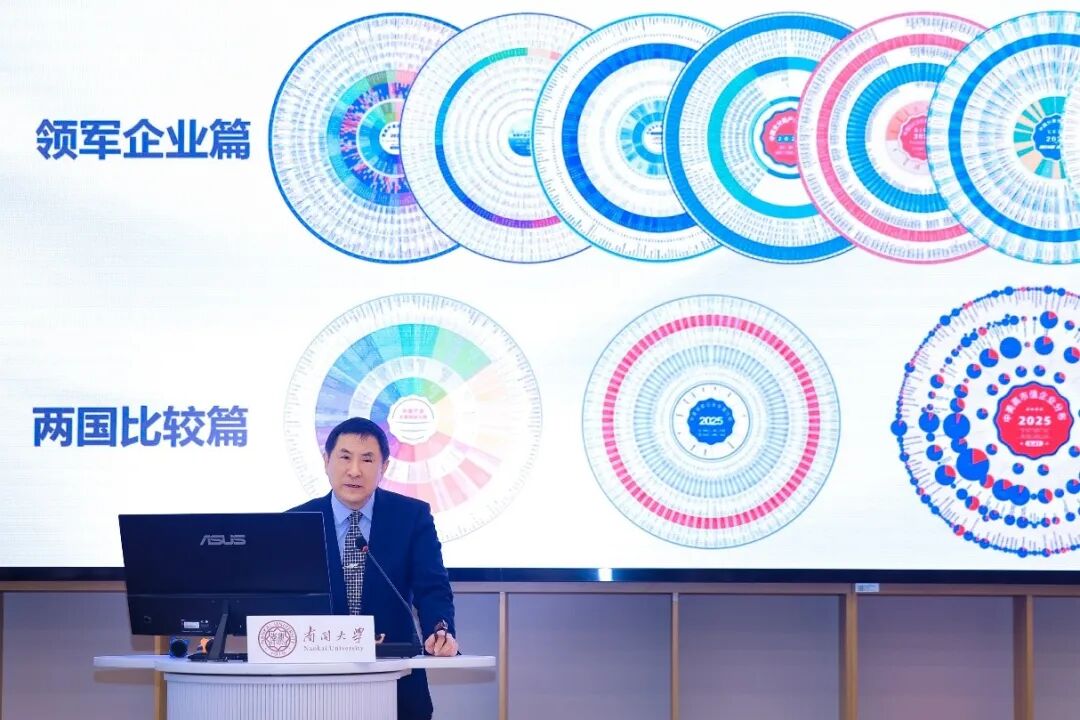

主旨报告环节,清华大学全球产业研究院首席专家、北京大学光华管理学院教授、中国上市公司协会学术顾问委员会副主任何志毅在“关于未来产业分类与全球比较的思考”的演讲中呈现了全球产业格局研究,相关研究报告在联合国发布,向世界发出中国声音。该研究以全球证券市场上市公司数据为基础,构建“知一产业数据库”,测算各国产业实力系数(IPI)、优势产业、领军企业系数,绘制产业数据研究的可视化图谱。何志毅教授以新能源汽车、光伏、显示产业为例分析“科学→技术→产品→产业”的发展阶段,并表示不仅可以关注制造业的未来产业,还可探讨未来服务业、幸福产业等的分类和发展。

美国加利福尼亚州硅谷SRII首席执行官、清华大学访问教授、清华大学全球“创新与创业”项目主任、澳大利亚纽卡斯尔大学实践教授克里斯·辛格在题为“面向人工智能驱动知识经济的创新教育与技能培养”的主旨报告中系统剖析了人机智能的根本差异,强调亟需构建创新与监管之间的平衡机制以面对AI带来的伦理与治理等多方面挑战。他指出,应对这场变革的关键在于教育改革,社会必须推动教育体系向以数据素养为基础、贯穿终身的个性化学习模式转型,通过政府、产业、高校与研究机构的协作,共同驾驭这场历史性变革。

白长虹教授在演讲“创造型企业:来自WaLab幸福与创造实验室的先锋组织案例研究”中阐述,创造型幸福企业是以战略型企业家引领,以技术攻坚、生态重构或意义诠释来驱动产业创新,通过激发员工创造幸福感、与价值网络各相关方共创共享或创造性推动可持续发展,传递多维幸福价值,有望影响世界和人类未来的先锋企业。通过深度分析50+个先锋企业,构建包含57个观测指标的幸福企业评价体系,并指出幸福价值正成为先锋企业家和产业价值升级的前沿追求。

圆桌对话环节,与会嘉宾围绕议题“竞逐未来—产业新纪元的核心引擎”展开深度研讨,从绿色能源、生物医药、AI到区块链,多维度勾勒出未来产业创新的路径图与发展伦理框架。

中国海洋石油集团有限公司渤海地区协调领导小组副组长谢文胜以“新、高、绿、智”定义深海能源发展的核心驱动力,强调在深海科技、国产化、绿色低碳与智能制造方面的系统布局。嘉兴法伯新天医药CSO、香港中文大学副研究员刘晓崚指出生物医药正走向“持续性创新”,追求精准性与成药性突破,并强调产教融合对人才路径的指引作用。陕西科技大学电子信息与人工智能学院教授王强指出应推进算力与算法协同演进,以新架构支撑下一代智能系统。Byzantine Limited公司CEO田甲则主张以“去信任化”重构数据生态,为AI提供高质量训练基础。

面对“引擎如何不偏离幸福轨道”的共同之问,与会嘉宾们分别提出“方向盘与刹车”机制:能源领域需坚守绿色转型与社会责任的双底线;生物医药须强化伦理规范与用药安全;AI须嵌入伦理防火墙与国家治理机制;区块链则可借助“代码即法律”实现形式化治理。

最后,商学院院长白长虹教授进行论坛总结,指出当下产业创新已突破原有知识体系和单一思考模式,需多方联动应对时代问题,并强调以此论坛为起点,汇聚各方力量,探讨未来教育、产业、经济的共振共创,助力发展。

南开校友企业家联谊会执行主席、天津市津商联合会常务副会长兼秘书长文飚,以及来自企业界、学界及相关领域的百余位嘉宾、商学院在校生、校友参加论坛。

本次平行分论坛系统构建了未来产业创新发展的全景视野,通过汇聚政产学研多方智慧,为构建现代化产业体系、推动经济高质量发展提供重要启示,为中国式现代化背景下的产业创新与幸福创造注入新动能。